苦涩的避孕药:为何避孕仍如此痛苦?

身为男性,有时候真的觉得,作为女性实在是太不容易了——比如,避孕。虽然说避孕药的发明可谓伟大(就积极意义上而言,女性可以摆脱历史上“生育机器”的命运),但长久以来,避孕药乃至各种女性避孕方式的副作用,却是一个社会有意无意被忽视的话题。这就好比在一个男权社会中,从公众到医生对待女性痛经的那种置若罔闻一般。

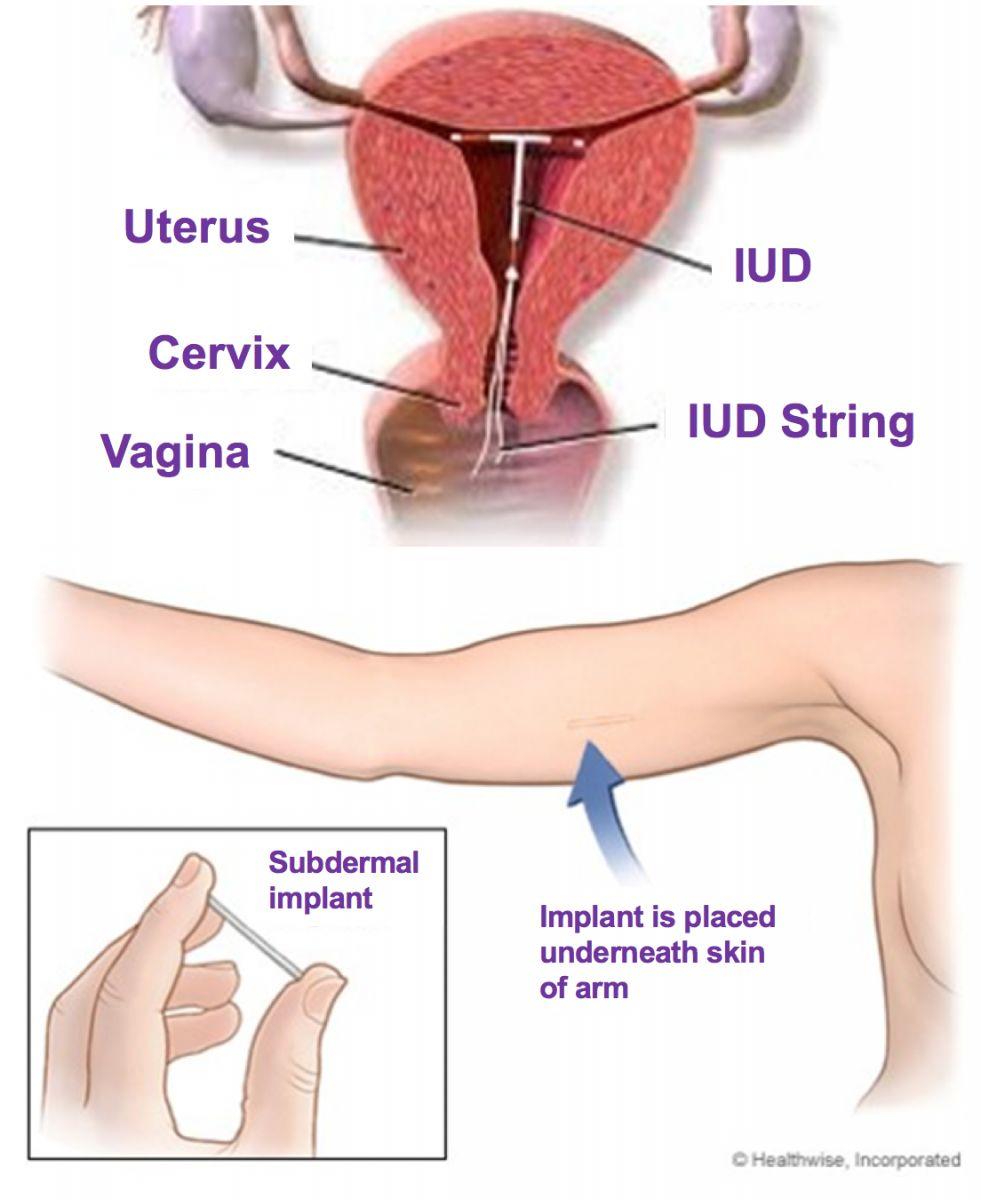

回到本文,或许体内植入异物(宫内节育器)对于不少女性来说意味着心理乃至生理层面的恐惧和痛苦,但对于另外一部分女性来说或许就是最适合的避孕手段。所以,不论阴道环、子宫帽、皮下埋植还是节育器,找到最适合你的才是最重要的。

疼痛来得毫无预兆,愈演愈烈,像个不讨喜的客人,却一直赖着不走。去年12月,这种不适感达到了顶峰,那时距我放置曼月乐宫内避孕环(Mirena IUD,含孕激素宫内节育器)已经一年了。该种避孕环是一个放置于子宫内腔的小片塑料,通过释放一定剂量的激素来避孕。我的应对之举即为服用消炎药,同时给男朋友发短信诉道“我整个身体都在抽筋”,除此之外便只能静待此种疼痛结束。

图源:InsiderFlickrFlickrInsider

我从口服避孕药转向了避孕环,那段时间很多人都采用这种长效避孕手段。根据种类的不同,分为激素和非激素类,在体内可作用3至12年不等。

2017年初,正是特朗普就任总统不久之后,我担心在他的执政之下,奥巴马平价医疗法案中的避孕法令会被废除。该法令要求多数保险方案全额覆盖联邦批准的避孕用品费用(除个别知名品牌)。当时我已经有使用避孕环的打算了。而且当一个人找到满意的避孕方式时,会倾向于与朋友分享,而我刚好有很多倾心于避孕环的朋友。

绞痛与日俱增,一段时间内我都说服自己这是值得的,因为这种含激素的避孕环带来了巨大好处——无需日常护理,怀孕风险低于1%,连月经稀少甚至闭经等常见副作用看起来都让人神往。我因为疼痛去看了医生。她检查了避孕环的位置并确定我没有患卵巢囊肿,最终宣称疼痛只是因为我的身体不适应避孕环的存在。除了取环,她对此也无能为力。因此我决定保持原样。

当疼痛更加剧烈时,我意识到自己是在逞能。为了除却忧虑怀孕的心理负担,我能承受多大的生理疼痛呢?2019年1月,两大联邦法院暂时否决特朗普的计生法令新规。我于数日后预约了医生取环。结束后我的身体立马就好受多了。尽管松了口气,但我仍对自己感到恼怒和沮丧,恼怒的是我竟然等了这么久,沮丧的是我朋友觉得很棒的方法并不适用于自己。

避孕对数亿美国人来说是日常生活的一部分。美国疾病控制与防治中心发现,2015到2017年间,美国15岁至49岁的女性有7200万,其中65%的人都采取过避孕措施,大约有900万人采用口服避孕药,而740万人采取了长效且可逆的避孕措施,如宫内避孕环和皮下埋植避孕法。拜尔公司作为各式避孕环及避孕药的生厂商,预测美国约有3300万女性是计生用品的潜在消费者。

图源:Children’s Hospital of Philadelphia

女性、跨性别者及那些超越男女性别认同的性别酷儿等有月经的人群,在生育年龄范围内不一定会持续采用避孕措施,例如没有和男性啪啪啪,或有生育需求的时候则无需避孕。但许多人花了数十年尝试各种不同的避孕方法。激素避孕药除了是常见的重要避孕手段,还可用于治疗痤疮、经期绞痛等一般症状,并可用于多囊卵巢综合征(PCOS)、子宫内膜异位症等病症,因为这些疾病尚未有更多疗法。

避孕十分普遍,因其对人们来说极为重要。通过避孕,他们可自行决定未来是否生育后代及选择生育时间。这让每个人都从中受益,而得以采取避孕措施的女性能够获得更高的教育水平和更牢固的经济保障,并对家庭和社区脱贫带来正面影响。当一个人可以选择何时怀孕时,母体和婴儿都能得到更有益的后续保障。

所以当避孕过程中遭遇痛苦时,你可能就会想控诉始作俑者,尤其是在生育权受到攻击的背景下。59年前,美国食品和药品监督管理局(Food and Drug Administration,缩写为FDA)批准了避孕药,自此开始了对避孕安全性和效果的探索。而在世界上其他地方,许多人都没办法采取避孕。你可能会想,自己是否忘了以感激之心对待此种进步。你可以会把市场提供的各类避孕选择仅视为花哨广告视频中宣扬的消费品,并对随之而来的挫败感羞愧不已。我就会。

但有一点是需要铭记的——许多人都在尝试最能被身体及生活接纳的避孕措施。我曾听闻各种关于导致身心副作用的避孕药、皮下埋植及避孕环的故事,发生的场合无处不在——和朋友的晚餐、和同事的谈话、脸书网络社群、Reddit网站论坛、网络漫画和正式采访中。这些副作用亟需缓解之法,让人禁不住喋喋不休道“这真的值得吗”。尽管是趣闻,但这些经历的确非常普遍。只要给个信号,人们便会一呼百应。

所以,当论及此种司空见惯、对人们生活影响巨大且已真正成为消费品的医药品时,你会问道:为什么避孕手段不能发展得更好呢?为什么找到一种适用于自己的避孕方法如此困难呢?

1960年,FDA批准了避孕药,自此开始了艰辛的避孕手段发展历程。很快为人所知的是,高剂量使用该药品会带来致命风险,即血栓和中风。

达尔康盾避孕器(1971-1974)。图源:IUD Courtesy of Dittrick Medical History Center and Museum/Case Western Reserve University

相较早期版本的避孕药,如今的药物所含的雌激素和孕激素剂量要小得多,由此降低了这些可能的致命风险。同样,如今的避孕环也比1971年首次推出的达尔康盾避孕器(Dalkon Shield,为增加避孕成功率,研究者将其设计为鱼刺形,但也大大增加了女性感染几率,译者注)改进了不少。在当时来看,这款初出茅庐的产品是灾难性的,造成了至少18位使用者的死亡,并导致感染、子宫切除、流产等后遗症及超过20万例婴儿先天缺陷,最终将生产商引向破产之路。尽管近年来也涌现出一些关于死亡和严重伤害的报道,但对于绝大多数使用者来说,避孕如今是非常安全的。

经过了几十年的发展,除了19世纪就已面向消费者的橡胶保险套和子宫帽,人们有了更多的避孕选择。多数避孕措施通过使用激素抑制排卵、使子宫颈黏液增厚以阻止精子进入,或阻止受精卵在子宫中定植来防止怀孕。人们可通过每日服用药片、每三个月注射一次避孕针剂、透皮避孕贴剂、阴道环、皮下埋植和避孕环等形式来实现。若想使用非激素类避孕品,可使用含铜避孕器作为杀精器。

“要找到一种见效的避孕措施需要大量时间、精力,而我们必须承受此种艰辛。”

在达尔康盾避孕器之前,Lippes Loop(1964-1986)是美国最流行的避孕器。图源:IUD Courtesyof Dittrick Medical History Center and Museum/Case Western Reserve University

这些非阻隔类的避孕措施尽管效果不尽相同,但避孕成功率都在90%以上。其中,宫内避孕环和皮下埋植是最为有效的手段。它们可在体内作用数年,因而完全可以根除任何可能的人为疏忽。使用的第一年中怀孕率可低于1%。

围绕避孕而来的,总有关于选择和身体自主权的讨论。20世纪上半叶,女权主义行动家玛格丽特·桑格(Margaret Sanger)和凯瑟琳·麦考米克(Katharine McCormick)合力推广避孕药的使用。伊莱恩·泰勒·梅(Elaine Tyler May)在《美国与避孕药》(America and the Pill)一书中写道:“她们认为,女性能够自主选择避孕而无需男性配合是至关重要的。”

这的确是女性同胞们的心声。据梅描述,尽管当时避孕药并未直接面向女性营销,医药公司直到20世纪80年代初才开始在大众媒体上投放广告,但这并未削减女性的购买热情——截止到1962年,已有120万女性使用口服避孕药,到1964年人数已超过650万。

梅写道,自从避孕药投入市场,研究者就一直致力于研发男性可用的口服药。数十年来,新闻头条多次宣称攻坚在即,但无一实现。2016年,一项针对男性避孕的研究通过给受试者注射激素以达到减精目的,但之后被叫停。因受试者反映出现痤疮、情绪波动等副作用,随即被指(偶有一些新闻头条将被叫停的原因归到胆小的受试者头上来误导读者)和女性避孕时所经历的副作用极为相似。

(www.npr.org/sections/health-shots/2016/11/03/500549503/male-birth-control-study-killed-after-men-complain-about-side-effects)

尽管目前已有一些男性避孕措施在临床试验阶段,但若是不采用安全套等阻隔型方式,避孕的责任和连带副作用将一并落在经历月经的一方。一如桑格所在的时代,在是否可自主控制怀孕的命题上,女性仍处于弱势地位。对有些人来说,她们只得吞下苦涩的避孕药来应对这种失衡。

凯特·科尼利厄斯-施克特(Kate Cornelius-Schecter)住在芝加哥,今年28岁,在使用激素避孕药时已经体验到了各种各样的副作用。她表示:“要找到一种靠谱的避孕措施需要大量时间、精力,而我们不得不承受此种艰辛。这让人恼火。”

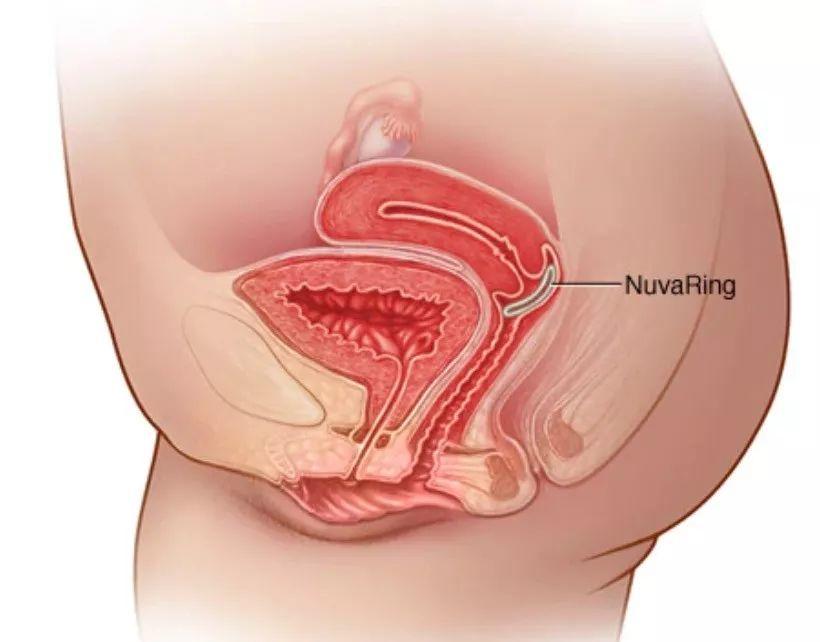

阴道环示意图。图源:Mayo Clinic

自始至终,避孕措施所带来的副作用就一直显而易见。不论是20世纪50年代的避孕药物试用过程,还是自60年代以来的普及运用中,研究者和医生通常忽视服用者对于头痛、恶心和抑郁情绪的投诉。梅写道:“一些医生和避孕药支持者,包括格里高利·平克斯(Gregory Pincus,避孕药发明者之一),都淡化了避孕药的副作用,将风险说至最低,坚称绝大多数服用避孕药的女性都没有产生大问题。”《花花公子》杂志的休·海夫纳(Hugh Hefner)是避孕药的积极倡导者,此种立场可从其杂志中窥得一二,比如曾将副作用轻描淡写为“无稽之谈”。

“比起情绪失调,我更愿意经历生理失调。”

和其他人一样,科尼利厄斯-施克特持之以恒地寻找一种合适的避孕方法,从口服药片到阴道环,从Mirena宫内节育器(Mirena IUD)再回到阴道环。虽然选择多样,但在很多人看来,找到最安全可靠的一种并不容易。这取决于为了身体自主和心理安适,你能忍受什么样及什么程度的痛苦。

Mirena宫内节育器(2001-至今)。图源:IUD Courtesyof Dittrick Medical History Center and Museum/Case Western Reserve University

布伦娜·佩瑞兹(Brenna Perez)今年28岁,是一位电影制作人,往返于纽约和洛杉矶工作。她在口服避孕药时经历了抑郁情绪。以往,她总能冷静自持、井井有条地处理紧张局面或不良状况,但在服药期间,她发现自己经常处于情绪旋涡中,就连很小的问题也能触发激烈反应。这种时候她就会想:“我猜我不是自己想要成为的那种人。”

佩瑞兹在决定停止口服避孕药之后,才开始觉得回到了理智平静的状态。几个月之后,她梳理了时间节点,意识到心理问题正是始于服药之时,因此她决定弃用激素类避孕措施。如今,她戴有一个宫内含铜节育器。最初带来的绞痛十分厉害,用非处方止疼药也不管用。她经历着月经失调,时而伴随剧烈疼痛。尽管这种避孕环有着这两种常见副作用,但佩瑞兹认为非常值得,因为自己无需担心怀孕。

她说:“既能避免抑郁情绪,又能实现避孕。比起情绪失调,我更愿意经历生理失调。”

和许多其他药物一样,避孕药的副作用因人而异。病人可能需在医生指导下一一尝试种类繁多的避孕方法之后,才能找到最适合自己的那种。当“小白鼠”可能会让人精疲力竭、灰心丧气。有些人讲求“差不多就行”,有些人则彻底放弃避孕。更糟糕的是,医生给出的建议也时有纰漏。

眼下,避孕仍处于试错阶段。妇科医生也没有足够数据以预测某种避孕手段所带来的不良反应。他们可以告知病人的是某些禁忌:如雌激素类避孕手段会增加血栓风险,尤其是对于老人、肥胖者、重度吸烟者和其他易患血栓人群。但在其他案例中,不良反应多因人而异。

卡林·达顿(Caryn Dutton)是布列根和妇女医院(Brigham and Women’s Hospital)的妇科门诊的医药主任。该医院为哈佛医学院的附属医院,位于波士顿。她表示:“每位女性体内的激素成分都有很多难解之谜。”

但需指出的是,只有在病人不考虑避孕成本的前提下,真正的试错方法才得以实现。玛丽·爱丽丝·卡特(Mary Alice Carter)是生育权益组织“公平前行”(Equity Forward)的执行总监,她说美国平价医疗法案中的避孕零负担共同支付政策带来了变革:病人得以选择最合适的避孕措施,而非最便宜的。但她补充道,特朗普意图废除ACA的做法对此造成了威胁。

在寻找适合自己的避孕手段的过程之中,多去咨询医生、保持良好的协同关系极为重要。但这又带来了另一阻碍——因为病人所反映的副作用尚未全部被大型研究证实,因此有些人发现医生并不愿意倾听他们的担忧。

图源:Sexual Health Centre

例如,含雌、孕激素的复方避孕药已被证实的副作用有非常规性出血、头痛、乳房胀痛、水肿、恶心等,但未确证会导致性欲下降及抑郁情绪,和体重增加似乎也无直接联系(当我问到这些研究中的副作用是否被低估时,达顿表示,受试者很可能夸大这些反应,因为他们事先会被告知将可能出现的症状)。文献报道与病人实际感受之间的鸿沟,让医生对病人的声诉充满怀疑,也为找出解决之道增添了阻碍。

在科尼利厄斯-施克特寻求避孕方法的过程中,很关键的是要找到一位能听取她忧虑的医生。在采用避孕环一年半之后,她的脸部和脖颈部开始生出毛发,出现抑郁情绪、性冷淡,而以前从未发生过此种情况。医生将毛发生长诊断为多囊卵巢综合征的表现,尽管她的卵巢内没有产生多余囊泡。同时,她说明放置避孕环之后体重上升,但医生忽视了她关于身材变化的诉说。

科尼利厄斯-施克特说,这些症状打击了她的自信。作为一名演员,她十分在意外貌对于职业前景的影响。为了抑制异常的毛发生长,她尝试了降睾酮饮食、拳击课及激光脱毛。当她的性欲急剧下降时,她的伴侣也是如此。“这成了恶性循环”,加剧了他们的感情矛盾。于是他们分手了。

图源:Today’s Parent

“对于每位女性体内的激素,目前还有很多方面不为人知。” 妇科临床医学研究中心主任卡林·达顿如是说。

当科尼利厄斯·谢克特的宫内避孕环最终被取出后,她恢复了之前的性欲,体重下降,毛发不再生长,心情也好了很多。现在她选择到计划生育中心,通过处方获得NuvaRing阴道环。她表示这里的工作人员不同于之前的医生,似乎总是乐意了解她的担忧。谢克特本身是某种遗传性疾病基因的携带者,患血栓的风险较高,而这一问题也与雌激素类避孕措施如NuvaRing阴道环相关。

毋庸置疑,与我交流过这一案例的妇科医生们都非常强调确证患者主诉的重要性。达顿提到,随着妇科以及医学领域的诊断模式已很大程度地从医生独行专断转型为以患者主诉为中心,上述情况将变得越来越普遍。(妇科的主导权先前由男性医生掌控,而现在已显著地转向了女性医生。)加州大学旧金山分校比克斯比全球生殖健康中心主任乔迪·斯泰纳(Jody Steinauer)说,如果有病人提到了暂无相关文献支持的副作用,她都会无条件地选择相信对方。妇科领域正逐渐转型,不过仍然道阻且长。

她表示:“很多内科医生及其他临床工作人员并不擅长此事。病人会告诉我他们曾有过的经历,而在我的认知范围内,我找不到原因解释这些经历的真实性;因此我不得不说,虽然就我个人看来这解释不通,但这是患者自身的真实体验,我不打算反驳他们。”

图源:Sexual Health Centre

总的来说,在相信和研究女性担忧这件事上,医生们都没什么好口碑。一些诸如经前期综合征、子宫内膜异位症、妊娠及分娩期间并发症等健康问题,通常会遭到医生们的轻视;相较于一些让男性饱受烦恼的问题,女性面临的这些问题受到的重视更少。这一情况在黑人女性中尤甚,即使她们中有像小威廉姆斯(Serena Williams)这样的世界著名运动员及商人,黑人女性的生育死亡率仍比白人女性高3-4倍。

达顿承认,相比于其他医生,她可能更愿意与女性患者们促膝长谈,讨论避孕措施的多种选择,因为她极为关注家庭生育计划。但不是所有医生都会重视这种医生和患者之间的互动。

“这种互动很花时间,而时间在医疗过程中太宝贵了,”达顿说,“在我看来,这种互动更可能是在临床诊疗中才能得到的额外经验,在繁忙的门诊鲜有此收获。”

“当你处于不安的状态时,被握住手真的很有帮助,” 科尼利厄斯·谢克特谈到她在计划生育中心的经历时如是说,“他们总是出于同理心,设身处地理解我的担忧。”

取出宫内避孕环器的几个月后,我也去了计划生育中心以咨询避孕建议。我其实没有完全准备好接受新的处方,但我想再次和医生聊聊。果然,工作人员让我感到过去的经历以及现在的担忧都是完全合理的。其实这只需要一个护士挂着大大的微笑,自然地和你分享她所遭遇过的避孕烦恼,就能让你觉得你不是一个人在经受这一切。

“(医生和患者的)这种互动很花时间,而时间在医疗中太宝贵了。”

——卡林·达顿

然而,我没有什么仙女教母帮我用魔法分辨出哪种避孕手段是最适合我的。直到离开计划生育中心时,我才意识到我多么希望有这样一个仙女教母存在,尽管我知道从科学层面上这毫无可能。医学专家可以确证你的经历,这一点很有帮助,但他们没办法帮你在避孕路上减少试错的成本以及痛苦,只能支持你熬过这一阶段。

图源:Gfycat

尽管避孕咨询人员提供的一些方法侧重于指导患者采用最有效的避孕手段,但斯泰纳认为,这些措施可能会让人觉得被强迫,特别是那些曾是被强制绝育的目标人群,即有色人种。因此,她在和患者探讨时,将避孕措施的有效性、给药方式以及副作用三个方面作为优先考虑事项。

有的人并不排斥存在怀孕可能的避孕措施,如果副作用更少,她们愿意采取有效性较低的避孕措施;有人可能担心会忘了每天吃避孕药,因此更可能采取埋植避孕法或放置宫内避孕器;还有人可能想要私人定制的避孕方案。根据每个患者的个性需求,斯泰纳将为他们缩小选择范围,再让其进行选择。

这种诊疗方式让病人掌握了主动权。而在上世纪80年代,斯泰纳还是个年轻女孩时,她采取避孕措施所面临的情况完全不同。

“当我第一次进行避孕时,医生告诉我,‘我给你开这种避孕药吧,因为我在这家公司有存货’。”斯泰纳说道,她不由得回想起听到这种话时所感到的恐慌。

2010年颁布的《美国医生酬劳阳光法案》(The Physician Payments Sunshine Act)要求医药品制造商们需公示支付给向医生和医院的10美元以上的款项,但如今,制药公司每年向医院等相关领域支付的款项仍达数百万美元之巨,这些费用囊括了咨询费、演讲费、差旅及餐饮费等等。很难想象大多数医生对于这样明显的利益冲突会不脸红。

当我询问斯泰纳是否是她的亲身经历让她决定成为妇科医生时,她说在那之前就已经对此很感兴趣了,但“那段经历真的让我出离愤怒”。

至于是否能找到合适的避孕措施,则受限于目前市面上的现有产品和制药公司研发团队的优先研发目标。美国人口理事会生物医学研究中心的科学家雷吉娜·西特吕克·韦尔(Régine Sitruk-Ware)在给我的来信中提到:“虽然女性如今已经拥有很多避孕选择,但找寻更优的避孕措施依然路漫漫兮。”的确,目前并没有完美无缺的避孕手段。2012年一项关于避孕措施偏好的研究表明,91%的受试者认为,现有的避孕措施中没有一种可以满足他们的全部需求,而最主要被提及的则是效果可靠、价格低廉以及鲜有副作用。

(onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1363/4419412?referrer_access_token=16o45c5afD2thCc3l_-Yqn9hNDFkHDyqw-kKTu86pQhc8Pj4XHL0t5vqkfUVZK-lVPDi6joCGwLMWytC68RbOOdikcXhyU60IpmtF8PkMOfwrzl-bPKM1mMvqcELeQik1pcf9tYS-nj06geKQYDAeQ%3D%3D)

西特吕克·韦尔提到,在20世纪90年代末和21世纪初,一系列新的避孕产品接连问世,其中包括曼月乐环®、舞悠®以及手臂皮下埋植剂依伴侬®。达顿回忆道,当初参加临床培训时,处方避孕措施只有避孕药和注射剂。但玛雅·杜森伯里(Maya Dusenbery)在《科学美国人》上发表了一篇名为《为何女性和男性都需要更优的避孕手段》(Why Women — and Men — Need Better Birth Control)的专题文章,现状正如她所述:“在第一片口服避孕药被售出的60年之后,大部分看似不同的避孕手段其实都是基于相同的复方激素成分实现避孕的。”

如今,我们发现制药公司发布的新型避孕用品越来越少,但期望更安全、更有效、更持久避孕手段的呼声却越来越高。达此目的需要有明确的经济激励:为市场带来新的避孕产品需要至少十年时间,而这一举动又需要巨大的经济支持。

许多来自大学的研究人员参与了避孕措施的研发工作,并由美国国立卫生研究院(NIH)和计划生育中心等组织资助;此外也有诸如人口理事会等非营利性组织致力于研究新型避孕措施;还有大型制药公司,例如拜耳、默克、辉瑞和强生等。总的来说,在目前的避孕措施研究中,最优先考虑的即为安全性和有效性,而对人体没有显著伤害的副作用的则关注明显较少。

图源:Giphy

“对避孕手段的研究的关注点一直是如何避免女性怀孕,如何改善已有的避孕措施,以及如何减少人为的使用错误,这也就解释了为何会推进使用宫内避孕环和埋植避孕棒。”科罗拉多大学医学院的助理教授亚伦·拉佐尔维茨(Aaron Lazorwitz)是一位避孕措施的研究人员,她说道:“现在的研究缺少对副作用预防的关注。”

目前有实验室正致力于研究新型的避孕措施。俄勒冈州的永久性避孕研究中心接受了比尔及梅琳达·盖茨基金会的资助,对聚桂醇泡沫硬化剂在避孕中的应用进行开发。这种材料目前用于静脉曲张的治疗,经过研究后发现,其可用作一种非激素、非手术类永久性避孕措施,即植入宫颈处以阻挡精子和卵子结合。

图源:NetDoctor

西特吕克·韦尔提到,在非激素类且非永久性的避孕措施研究前沿,有研究人员正致力于识别“排卵过程中的一些目标,并对可以阻止这些目标(即在排卵的一系列级联反应中发挥作用的酶或者蛋白)行动的分子进行筛查。”阴道凝胶也在研发之中,该凝胶在性行为发生前置于女性阴道,可防止怀孕并避免感染某些性传播疾病。

与此同时,非处方避孕药也得到大力推行,这一措施将大幅增加女性的避孕选择。

拉佐尔维茨认为,在避孕措施的研究中,药物基因组学具有巨大发展潜力。这一领域专注于基因如何影响人体对药物的反应,将可为医生提供现下缺失的相关信息,预测病人可能会对何种避孕措施反应出不良副作用。药物基因组学还处于发展初期,尽管我们已获得了人体基因谱图,但其中依旧有很多不为人知的奥秘,而个体遗传编码中的无数变异将如何影响特定基因发挥作用,我们还不得而知。目前,该领域已被用于内科、心血管内科和肿瘤科的诊断和治疗。

药物基因组学中的一些研究可转化应用于避孕保健,拉佐尔维茨说道,但这个转化过程充满了挑战。我们需要设计一个大型的试验,来观察受试者会产生哪些副作用,然后对他们的整体或部分DNA进行研究对比,以确定是否有特定基因促发副作用。这并不容易:人类基因组有数百万个微小差异,而研究本身也需要具有重复性以排除偶然误差。

“不幸的是,针对女性服用的激素类避孕药,NIH减少了对相关研究的资金支持。”——杰夫·杰森

“上述过程需要很长的时间,而且重要的是,即使我们得以确证,病人在采取避孕措施时,还要考虑个人偏好以及其他事项,” 拉佐尔维茨说,“如果有人实在想采用现有最好的避孕措施,毋庸置疑,我们依旧会推荐宫内避孕环或埋植避孕棒。药物基因组学更重要的应用价值在于,我们可以帮助她们了解个体副作用的存在风险,让她们知道自己头痛或增重的风险更高。”

在探寻更好的避孕措施时,相关研究还面临着资金问题,尤其是本届美国政府公开对避孕措施的获取进行了限制,并在最近将联邦资金撤出了计划生育中心。美国国立卫生研究院国家儿童健康与人类发展研究所(NICHD)是包括避孕措施研究在内的生物医学研究的主要资金来源。西特吕克·韦尔提到,来自政府机构的经济支持日益减少,“但还能维持研究的开展”。尽管NIH在过去五年对避孕研究的资金投入在数量上并没有显著下降,但古特马赫研究所在2010年的一项报告中指出,考虑到通货膨胀,对避孕研究的赞助资金总数自20世纪80年代起已下降了数千万美元,包括NICHD等政府的支持在内。

俄勒冈州永久性避孕研究中心主任杰夫·杰森(Jeff Jensen)在邮件中直言:“不幸的是,针对女性服用的激素类避孕药,NIH减少了对相关研究的资金支持。”

《科学美国人》报道,在制药企业中,对避孕研究的投资“在过去十年中逐渐降温”。尽管新的避孕措施进入市场的速度放缓,少数远程医疗初创公司已自行采取技术手段,使得避孕措施更易获得和追踪,这些公司包括Pill Club、Nurx、Hers(专注于男性健康的创业公司Hims的分公司)。它们在对避孕产品的市场营销中,为自己的品牌又增添了新色彩,即用户友好、年轻时尚,且通过硅谷的技术无缝衔接售后服务。但作为初创企业,这些公司仍未摆脱徒有其表的风格。《纽约时代周刊》报道,风投融资数百万美元的Nurx被曝将开给其他病人的处方避孕药卖给了自己的用户。

尼克·张(Nick Chang)曾是一名医学生,在创立Pill Club之前在妇科诊所工作,现将Pill Club注册为一家医疗诊所和药房。他认为直达消费者的商业模式可以使处方管理和给药剂量调整更加容易。客户可以实时反馈副作用以及身体状况,与门诊或和内科医生电话沟通相比,更加方便快捷。

Pill Club、Nurx和Hers为用户提供了多种避孕措施的选择——单是Pill Club平台上就有150多种口服避孕药,还有舞悠®避孕环和紧急避孕药,并可直接配送至美国38个州及华盛顿哥伦比亚特区——但这些初创公司的创新之处在于为人们获取避孕用品提供便利,对于产品本身并无革新。即使硅谷科技日新月异,依旧会受到市场上已有成品的限制。

咨询过计划生育机构之后,我依旧决定将暂停避孕的时间延长几个月。这一决定让我感到心神不宁,但我也没有做好准备去重新注射那些我不认识的激素。让我从不安中解脱出来的是得知了有很多人都经历了类似情形。尽管这并没有让情况变好,但至少让人感到更能承受。

的确,当避孕专家并不能为患者的问题提供充分解答,患者则会采取他们的常用措施:相互帮助。在朋友之间、脸书的群组里、Reddit社群的陌生人中,有关避孕的讨论从不缺席。采取了避孕措施的人们通常自发地相互征求意见或提供建议,这类社群的存在也为他们提供了亟需的确定感,即有人真实地经历着避孕带来的副作用,而不仅仅是单纯的想象。

“其他人也在经受这样的事情——我没疯。但发生的一切的确会让你觉得自己疯了。”

皮下埋植避孕法是一种新型的避孕方法。这种避孕方法是将一定剂量的孕激素放在硅胶囊管中,然后将此管埋藏于皮下,使其缓慢地释放少量的孕激素,从而起到避孕作用。图源:New York Post

杰西卡·迪克(Jessica Dick)在2014年埋植了Nexplanon牌避孕棒,那时她还在上大学。她说自己是一个“非常健忘”的人,所以拒绝使用口服避孕药。她知道自己至少三年内不想要小孩,所以具有长期避孕效果的避孕棒皮下埋植技术似乎是个不错的选择。在她完成埋植的当天,她的男友向她求婚了。他们两个月后便结婚了。

埋植完成后的6个月中,迪克经历了持续的非经期出血,这让她不得不一直使用护垫。为控制出血,医生为她开了口服避孕药。服用后的确控制了出血,但又为她带来了偏头痛。服药一周多后,她决定停止,而非经期出血的情况最终也逐渐停止。

在接下来的一年里,迪克开始遭受突发性眩晕,这种症状的第一次出现在她驾车行驶于高速公路时,另外她还有严重的焦虑和抑郁情绪。她怀疑这些和埋植避孕棒有关,但医生们却否认了这一点。然而,随着饱受质疑的“女性科技”空间蓬勃发展,一款名为Glow的月经监测软件成为了这一领域的先驱,而迪克在这款软件的评论区里证实了自己的怀疑。

“我在评论区提出了关于避孕棒的问题,绝大部分回复我的人都对其赞不绝口,但也有一些人告诉我说,‘我最近感到非常焦虑。’”迪克说,“这样的话让我感觉自己的怀疑得到了确证,因为有其他人也在经受这样的事情——我没疯。但发生的一切的确会让你觉得自己疯了。”

最后,由于手臂出现刺痛和麻木,迪克不得不去看医生,但医生在尝试后并没有成功定位到她手臂皮下的埋植棒。迪克的内科医生将她转介给一位外科医生,后者通过B超发现,避孕棒的位置偏移了1英寸,而且深了2英寸,位置卡在骨头和肌肉之间。他们在手术室中安排了移除手术,而埋植手术通常只需在门诊室进行。迪克说花了两个半小时才把避孕棒取出来。

图源:facebook

手术结束后,迪克在脸书上发布了一张颜色紫青、伤痕累累的手臂照片,想让她的家人和朋友们知道自己经历了什么,之后该照片在网上被疯转。

“在发布后的24小时内,那张照片被分享了上千次,”迪克回忆道,“我收到很多姑娘发来的私信,告诉我她们也经历了相同的事情。这简直超乎想象。”

如今,这张照片被分享了189000次。迪克还能收到相关私信,很多人都在问为什么迪克手臂里的避孕棒会从原埋植部位发生偏移,或者询问她是不是她们也该把避孕棒取出来。大量的回复有时能给予人力量,但也会让人觉得不堪重负。迪克不是医生,她说她经常不知道如何回答她们的问题。

网络上的陌生人并不是获得医学咨询信息的最佳来源,但迪克的经历也有力地说明了一个事实:对于避孕带来的负面影响,现有的医疗机构和患者之间存在着信息不对称带来的隔阂。因此在缺乏信任或信息的情况下,人们更愿意相互依赖。他们希望自己的感受或疑虑得到证实。

在采访避孕措施用户群体时,“对某人进行煤气灯式的心理操纵”这一想法屡次出现在我的脑海里【gaslighting,“煤气灯”在心理学上指一种心理操纵方式,即操纵者试图让对方(一个或一群人)去质疑自己对事实的理解、记忆或观点。译者注】。一些受访者认为他们经历的症状就是“他们身体本身的状态”,直到在因为一些无关的原因更换处方后发现原来的症状完全消失了,他们才意识到原来的症状其实是由于采取的避孕措施带来的。这种感觉非常残酷,即你发现自己在不知情的情况下心甘情愿地让身心经历一场炼狱。

尼娜·弗雷泽·汉森(Nina Frazier-Hansen)32岁,居住在纽约,她已携带Paragard牌含铜宫内避孕环近十年时间,这让她在月经期间出血量加大、时间变长,并且伴有肉眼可见的血块以及异味。她的医生告诉她这都是正常的——含铜宫内避孕环会诱发经血量变多,这一点已广为人知。自从青少年时期起就服用激素类避孕药物的弗雷泽·汉森接受了这一观点,即认为这都是正常生理状态。但这依旧让她在每个月都面临着巨大的困扰。

她回忆到:“我坐在马桶上告诉我丈夫,‘我恨自己生为女人。这实在是太糟糕了。我不知道为什么我的月经量这么大;我也不知道为什么我的月经看上去和闻起来都不正常’”。

直到她在Reddit社区的评论区看到有人描述使用Paragard牌宫内避孕环后的类似症状,她才意识到这一切并不是所谓的“正常”状态。弗雷泽·汉森根据这一器械的指南说明,在经期时将其取出,随后便“难以置信”地感受到自己的身体逐步恢复正常,经期血块更少、颜色更正常。

“就好像我拿回了掌控权,这不禁令我泪流满面。”她说,“想当初认为自己仿佛就该经受这一切,认为这是女人与生俱来的负担,需面对这些巨大的压力和不堪,这种想法简直是不可理喻。”弗雷泽·汉森和丈夫都很确定他们不想要小孩。就在去年,她的丈夫做了输精管结扎手术,这让她第一次感觉到,避孕不只是她一个人的责任。

原文始发于微信公众号(利维坦):苦涩的避孕药:为何避孕仍如此痛苦?