我们都是性与死的孩子

我们为何会有死亡?要知道,以分裂生殖为繁衍方式的低等生物几乎是不死的,它们可以通过分裂和再生从自身的一小部分里进行繁衍。而自然选择,为人类选择了有性生殖。“我们是性与死的孩子,”人类学家吕费耶(Jacques Ruffié)在《性与死》(Le sexe et la mort)中这样写道。而死亡的优势在于满足新个体的交配和基因散播。

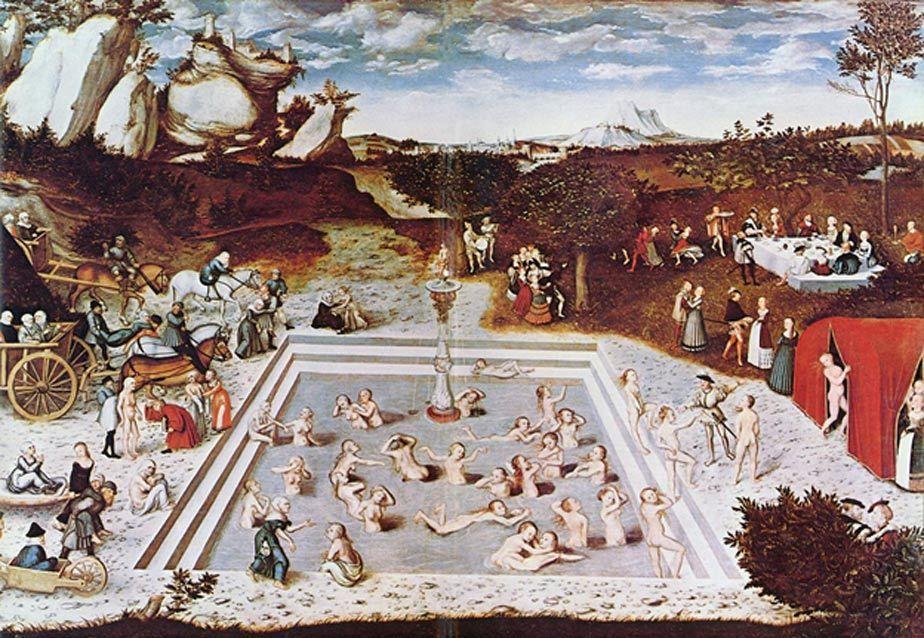

话虽如此,在死亡来临前,大多数人都希望自己能够尽量精力充沛,青春永驻。而青春之泉的传说已经流传了数千年,据说只要拿泉水洗澡或者直接饮用,都能让人恢复青春。

古希腊学者希罗多德(Herodotus)在书里记录过它,说有一群巨人守护着泉水;传说亚历山大大帝也曾东游找寻,泉水没找到,结果找到了一条治愈疾病的“天堂之河”;16世纪的西班牙探险家庞塞·德·莱恩(Ponce de León)据说一路寻找到如今的美国佛罗里达。那里至今都还有好几个自称青春之泉的泉眼,围绕着泉眼又建造起了好几个主题公园。日本、欧洲、美国、加勒比海域、波利尼西亚……青春之泉的传说在世界各地开花。

关于永生的传说还有很多,比如唐僧肉。衰老与死亡,一直是人类生命中唯一永恒的事物。但硅谷的天才们大胆预测——死亡将在我们这一届智人的努力下被克服,人类将会得以永生。

出于直觉,我们一般会认为个体的年纪越大,死亡的可能性越高。

但直觉有时候真不太靠谱。美国科学家詹姆斯·W·沃佩尔(James W. Vaupel)的团队用六年时间调查了近4000名寿命高于105岁的老人,并在去年就研究结果发表论文。

他发现,尽管死亡率在成年期会呈现出指数增长,但活过80岁之后死亡率的增长就会开始减速,并最后在105岁趋于稳定(甚至略有下降)。等到那个时候,一年中的死亡几率将变成50%,进入“死亡高原”。

(science.sciencemag.org/content/360/6396/1459)

沃佩尔开玩笑说:“这就相当于每年掷一次硬币。”

就目前来说,有记载的人类最长寿纪录是122岁164天,保持者为1997年离世的法国老人珍妮·卡尔芒(Jeanne Calment),喜欢抽烟喝酒吃甜点,并且习惯性不吃早餐。

很显然,包括沃佩尔调查的近4000名老人在内,目前还没有人知道该怎么活到123岁。但不可避免的是,沃佩尔的发现引发了新一轮关于“人类是否有寿命上限”的激烈争论。

当一件事情,大众化到每个人都必然会经历,我们便很难称之为一种“疾病”,而会叫它“正常生理现象”。衰老就是这么一件事。

衰老,古希腊诗人荷马称它是“令人作呕的(loathsome)”,莎士比亚称其为“可怕的冬天(hideous winter)”。尽管不是一种“疾病”,但我们想要逃避(哪怕只是延缓)衰老的努力未曾间断。正如马克·吐温晚年时说的:如果我们能够出生在80岁,随着时间推移逐渐接近18岁,人生一定会更美好。

对于衰老的恐惧一贯有之。但同时似乎也很难想象,一个18岁的少年要如何面对即将到来的死亡。

…

衰老是死亡的隐喻。

两个月前,现年78岁的美国编剧、作家安德鲁 · 卡普兰(Andrew Kaplan)同意成为人类历史上的第一个“数字人类”。假若一切顺利,卡普兰将在HereAfter公司的帮助下创造一个虚拟的自己,长存于云端。

人类历史上的第一个“数字人类”。© The Washington Post

尽管不是完全意义上的“意识上传”,也无法保存其肉身,但即便是若干年后卡普兰去世,他的儿孙们也依旧可以通过网络与数字化的他交流,听他讲述过往,或是寻求建议。

虽然这只是一桩纪念逝者的人为事件,而非真正意义上的实现永生。但卡普兰的决定无疑同样出自对永生的迷恋——无论这种迷恋来源于他自己还是他的亲友们。

而在帮助人类实现永生的商业领域,助力卡普兰成为第一个“数字人类”的HereAfter公司并不是孤军作战。

2014年,谷歌筹资10亿美元在硅谷成立了子公司Calico,全称为加利福尼亚生命公司,旨在大幅延长人类寿命。这家公司的中期目标是用10-20年的时间去构想、探索和使用创新技术来延迟——甚至“杀死”死亡。

有钱、有技术、有时间,还掌握了大量数据,Calico无疑将冲到全球寿命研究的前线。但实际上,Calico一直对外界保持着一定神秘感。就目前掌握的信息,他们正在追踪1000只实验鼠从出生到死亡的全过程,试图以此确定衰老的“生物标志物”(生物体内某些生化物质的水平可以用来预测发病率)。

他们还养了一群裸鼹鼠,一种寿命长达30年的啮齿类动物。裸鼹鼠的衰老规律并不符合描述哺乳动物衰老过程的贡珀茨定律(Gompertz law,即哺乳动物在性成熟时期死亡率最低,往后其死亡率会呈现几何级数增加的趋势),因此对它们进行研究也许会破解人类的衰老之谜。

从生物学角度来说,老鼹鼠和年轻鼹鼠几乎没有区别。© Dr Chris Faulkes

2016年,硅谷又冒出一个新的创业公司,Ambrosia Medical。

在古希腊神话里,Ambrosia是众神的仙馐,赋予众神无限寿命。但这家公司所做的事情,听起来更像是一种血腥的巫术——他们从16-25岁的年轻捐赠者那里抽取新鲜血液,过滤掉红细胞之后再注射到30岁以上的客户体内,以延缓衰老。

Ambrosia声称他们的这种做法是一项出于研究目的的实验。但是这项实验的参与权是明码标价的,一升血液只需要8000美元,客户到指定诊所就可以接受输血。如果你一次性购买两升,还可以打个75折。公司承诺该项收入将用于后期的进一步实验。

三年来,600多名有钱人参与了这项“实验”。公司CEO杰西·卡拉马金(Jesse Karmazin)的承诺从未改变——“恢复人体器官活力以克服衰老,非凡的效果,近乎不朽”。

通过输血来研究衰老的做法,其实已经有150多年的历史。当年的科学家们经常会把上年纪的老鼠和年轻老鼠通过手术缝合在一起,让它们的血液在彼此的血管中流动,以此模拟连体婴儿相互共享的体内血液循环系统。

这种形态被称为异种共生(parabiosis)。之后的一些相似实验经常会得出这样的结果:年老个体(不一定是老鼠,也可能是水蛭、青蛙,但在老鼠身上得到的实验结果最明显)总能比对照组多活一些时日,心脏、大脑、肌肉和几乎所有其他组织情况都有显著的改善。

© newsweek

这是医学史上第一次发现年轻血液可能会影响寿命。

但在上世纪70年代,类似的实验逐渐开始失宠,其原因尚不明确。直到最近的十几年里,在小部分实验室的无菌仓中,异种共生的小动物们又开始嗅来嗅去。

然而就在今年2月份,FDA(美国药监局)向社会发出声明,警告说:我们担心一些患者会收到不道德行为者的欺骗,他们在兜售年轻捐赠者提供的血浆进行治疗。

在声明中,FDA并没有提及任何具体的公司名或人名。但是声明发出后没过几天,Ambrosia就宣布停止了此类“实验”,基本算是关门大吉了。

硅谷从来不缺昙花一现的初创公司血泪故事,但CEO的职业生涯并没有就此结束。今年6月,卡拉马金宣布了新公司Ivy Plasma的成立,输血的价格一分没涨,连两升装的折扣都没有变。更重要的是,在给期刊《TMC Pulse》的电子邮件中,卡拉马金明确写道:这(新公司提供的治疗项目)是合法的。

这种德古拉式的输血操作真能帮助人类延缓衰老吗?又或者,不过是硅谷极客们的又一种怪癖?我们拭目以待。

© mercatornet

Sierra Sciences是另一家试图引导人类规避衰老的硅谷公司。该司的研究重点是如何延长端粒,即每条DNA链末端的“帽子”。

细胞每复制一次,端粒就会变短。因为我们的细胞一生都在复制自己,所以端粒最终会变得非常短,届时我们的细胞将无法再生:我们就是这样变老的。

“但如果你能将端粒恢复到出生时的健康状态,你的生理年龄就可以降低到25岁——身体完全成熟的年纪。”先锋延寿联盟(The Coalition for Radical Life Extension)的负责人詹姆斯 · 斯特罗尔(James Strole)如此说道。

先锋延寿联盟的负责人斯特罗尔,身后是他每天需要服用的药片和补充剂。© theguardian

这是一个由各行各业人(主要是企业家和科学工作者)组成的非盈利性组织,旨在共同探讨实现永生的手段与可能性,汇集了大批信心满满的“永生预备军”。而在硅谷的永生大军里,自然少不了著名的超人类主义者雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)。

“我们花了几千年的时间为死亡的悲剧性寻找借口ーー这很正常,这是生命的终点。但当我们听到我们所爱的人去世时,我们的感受并不是这样的。”

作为奇点理论的阐述者,库兹韦尔在硅谷创办了奇点大学,寄希望于快速发展的人工智能领域能带领人类实现意味深长的”进化“。他认为第一个能活到1000岁的人类,已经在我们当中出现了。

雷·库兹韦尔。© bizjournals

而为了能活着等到奇点时代的到来,今年已经71岁的库兹韦尔坚持每天服用150-210种维生素和矿物质补充剂,每周到医院接受一次“出于长寿治疗目的”的静脉注射,希望尽可能延缓死亡。跟所有超人类主义者一样,库兹韦尔认为用技术改良人种,是智人不被自己创造出来的机器超越的唯一机会。

其他研究团队则声称已经可以成功延缓动物的衰老。哈佛大学的教授乔治 · 丘奇(George Church),同时也是Rejuvenate Bio公司的创始人。他利用基因疗法将抗衰老的指令剪辑进了DNA中。丘奇说,他已经成功地使老鼠的寿命延长了两倍,据说这家行事隐秘的公司今年还会在狗身上继续进行实验。

…

硅谷痴迷于永生。但我们很难纯粹将其视为富豪们回馈社会的善举,当然也不应将其完全归因于富豪们的利己主义,两者之间并不存有矛盾。而在富豪们切实从中获利并形成新的霸权阶层之前,事实上这点也并不那么重要。

当你拥有了一辈子都花不完的钱,迟早都会开始琢磨怎么才能活得久一点。虽然对永生的追逐中同时包含了硅谷的自恋,但硅谷也的确有这个自恋的资本——无论是从技术的卓越性来看,还是从资本的底气来说。

© Emily Cho

回溯历史,徐福奉命入海寻仙家,以求长生不老;16世纪的法国贵族,痛饮黄金水以期延寿(好吧,是含有氯化金的乙醚溶剂)。反观当代,19岁的美国模特香奈儿(Chanel)为守护青春,坚持用猪血沐浴全身;修行的大爷为了固本强根,以“敛生命之精元”,裤裆底下系铁砣,拳打脚踢都不怕。

我们一直相信明天能够且应当比昨天更好。因此,对技术的迷恋是可以理解并能够接受的,用卢梭的话说:人是可完善的生物。只是21世纪的长河注定无法风平浪静。

正如法国的亿万富翁——同时也是哲学家的让-米歇尔·贝斯尼尔(Jean-Michel Besnier)所言:我们已经如此轻蔑死亡,把它等同于一个医生可以修复的故障。这是属于我们这个时代的有力象征。

但,永生究竟意味着什么?

…

一旦我们认真对待这个问题,虚无感便会潮涌而来。假设人体真能持续运转1000年,我们又该如何接受千年后的那个自己?是同一个体在时间轴上的平移、精神的延续,还是一个跟当下关系微乎其微的后裔?

毕竟现实情况是——有时候我们连10年前的自己都无法认同。

虽然说永生只是绝对意义上的长寿,但是一旦我们有限、望得到头的生命被赋予了无限永存的属性,太多东西将成为牺牲品。

© livewellsd

首先,永生会让我们丧失自由。有限的寿命无疑会让我们焦虑于充满偶然性的死期,但同时也能让我们审慎而体面地存活。假若人人皆可永生,谁都很难说自己会不会为了无止境的未来而畏手畏脚,成为时间的奴隶。

其次,永生意味着欲望的消亡。人生苦短是每个人对他人敞开心扉的第一动因,正因如此我们才会一辈子都在与旧人交好,与新人相识,时间会加剧欲望。一个无限的生命又如何对抗无聊?

只有明白了终有一死,才能在当下找寻到意义。从这个角度来说,生命的部分意义就在于我们会死亡。

而从更宽泛的角度来说,我们都是“性与死的孩子”。人类个体的多样性与持续进化,得益于一直都有更好的基因出现,而这一机制的基础便是有性生殖——通过个体的死亡去肯定种族的生命。永生则将意味着停滞不前,与其说是未来新图景,不如说是诅咒。

相较于寿命的长度,也许我们更应该回过头来关注生命的质量。

随着年龄的增长,我们的器官开始衰竭、头脑变得迟钝、骨骼也不再强健,而这些与每天的生活息息相关。如果永生的代价是无止境的衰老,人生将会沦为一场永不谢幕的悲剧。

古希腊神话里,黎明女神厄俄斯恳求宙斯赐予她永生,却忘了要求永葆青春,结果只能以一个无助老人的身体永远活着,余生只剩下痛苦。