高晓松曾经感慨,如果现在你问一个年轻人的理想是什么,他会直接告诉你,我要出名,我要赚钱,我要买房。买房,竟然成为了理想。

“年轻人……”在念叨起这个词语时,早已圆滑的高晓松有一丝感伤,他所热爱的充满生命力的80年代,已经远去,那时候年轻人的脸上,有一种不一样的光彩。

而那种光彩,究竟因何而来?

这30多年到底发生了什么?事情或许要从一开始说起。

1979年的3月30号,长城上穿着绿军装的男孩,一手揣口袋模仿大人,另一手握着法国摄影师詹姆斯·安丹森带进中国的可口可乐。

这个饮料的怪味道,让他有点无所适从,而他的伙伴们要喝上这口怪味,还得等到15年后市场经济的到来。

1993年,年仅24岁的高晓松用一首歌回望了这史无前例的十余年,写下《白衣飘飘的年代》。

还是走吧甩一甩头

在这夜凉如水的路口

那唱歌的少年

已不在风里面

那个年代,年轻人有该有的样子

2011年北京映画廊,中年女性王琳步态平稳地走进来,一张张照片看过去,突然她停在一张照片前,眼泪夺眶而出。那是一张很平常的照片,教室后排,一女生,一男生,沉默埋头。

摄影师任曙林按快门时并不知道他们是恋人。但是教室静得只能听到「夕阳移动的声音」,他知道自己该离开。 照片外,男孩和女孩热恋、结婚最终和平分手,女孩走进画廊看到美好而青涩的恋爱被这样记录,激动地打了给电话给当时的男孩。 「本以为青春不在了,没想到青春还活在这些照片里。」

不仅仅是他们,

那些和现在年轻人表情不一样的人们,

都留下了珍贵的一瞬间。

绿围墙,木框窗,

少年人们的笑、

让整个空间流动起来。

连后来这些被拍的少年们回忆,

都感慨,那时候不是唯分数论,

所以这些人才活出了人该有的样子。

擦窗户的时候,是有光的。

借来大人的自行车,

好像自己也神气起来了。

故事不一定写在脸上,

故事也许在脚尖微妙的朝向里。

甚至连背影,

也会说话。

这张出现在微博上后,

击中了无数男孩。

谁以前没有喜欢过这样一个姑娘?

这些少年少女们中,埋藏了一些种子。 下面这张照片中穿蓝衣服的女孩金立,爱上了拨弄吉他,成了最早一批的校园民谣作者。

还是愣头青的高晓松,想要一名主唱,金立寻思了一下,推荐了一个人。 这个人就是是老狼。这才有了后来《同桌的你》《睡在我上铺的兄弟》那些经典作品。

但金立上大学时,听一个陕西来的瘦弱男孩唱了一首《西出阳关》,登时被镇住了。 「有了他,我还写什么歌?」 那个男孩是张楚。

张楚没钱,有病有伤,是被大学里老师学生们凑饭票养活的,老教授煮了点鸡蛋,还记挂着张楚:那小孩吃饭了没有? 后来的事我们都知道了,张楚写出了《上苍保佑吃饱了饭的人民》。 15年,网友@杀手七号 在网易云音乐评论区下写「人民的肚子越来越饱了,人民的欲望越来越饿了。」

85年的北京一所职高,有个刚入学没多久的年轻人,学的是精神病护理,主要学学吉他打鼓,以「带病人唱唱歌跳跳舞减轻病情。」 同时间,另一个北京男孩,加入了一支「五月天」乐队,和后来台湾那支乐队全无半点关系。 学精神病护理的是窦唯,「五月天」的朋克少年是何勇,距离94年中国摇滚史上空前绝后的香港红磡演唱会还有十来年。

红磡上的何勇和窦唯

那时,何勇家的院子里,有个人常来琢磨新歌。八十年代,是属于他的。 崔健。 1986年,挽着裤腿的崔健在工体唱出《一无所有》,一嗓子惊醒现场所有人,也叫醒了半个八十年代。

「那天是你用一块红布,蒙住我双眼也蒙住了天。」

那时候老崔有多火呢?89年的《新长征路上的摇滚》,在物资还不富裕的时候,竟然狂销17万盒。

不过回过头来看,说那时候一无所有,却有很多现在没有的东西。

八十年代大学宿舍

高晓松:每天拿着10块钱都在等待着,我是买罗大佑新出的唱片,王朔的小说,还是陈凯歌的电影?今天拿着100块钱都不知道等待谁。

真正的黄金年代,都是群星璀璨。

群星照耀的八十年代

84年,莫言凭借《透明的红萝卜》出山,随后86年的《红高粱家族》,轰动文坛。 从八十年代开始,他以一部部作品扎入中国社会的不同层面。

有人把自己的思想,安放在少有人去的地坛。在这儿徘徊了十几年,把个人的思想光辉,折叠进字句。写下了《我与地坛》《命若琴弦》。

史铁生患肾病回家写作的两年后,83年,另一个北京人从医药公司辞职,想自己做生意,也没闯出点名堂。 也还好他从商失败,百无聊赖之下拿起了笔,写下眉飞色舞的《顽主》、《玩得就是心跳》。一时,王朔之名,无人不知。

有些星星已经高悬,有些星星刚刚升起。 八十年代的王小波,刚写下稚嫩的处女作《地久天长》和《绿毛水怪》不久。 那十年大多数时间他都在美国匹兹堡大学,是无论如何也预计不到,自己的《沉默的大多数》如何激发了一代沉默的大多数。

而那时候他写给李银河的「你好哇李银河」,在遥远的2019年李银河再次回答。 「 你一生浸淫在爱之中,这是生命最美好的状态。」

杭州人余华,以先锋姿态在八十年代闯入文坛,不过他最重要的两部作品《活着》《许三观卖血记》,还有十年等待被他写出。

八十年代的中国电影,没有现在的IP热,什么网络小说火,就立马有钱涌进来改编。 那时候改编的作品扎扎实实,出现了一批经典。 改编自《深谷回声》的《黄土地》,宣告了整个第五代导演的出场。而这部片的摄影,就是后来和陈凯歌一直互有伯仲的张艺谋。

张艺谋,一身农民打扮,跑去找小有名气的莫言。因为是新人,所以战战兢兢。 后来回忆这次初见,莫言形容张艺谋像自己村的生产队长,莫言在张艺谋眼里则像个会计。 生产队长向会计三顾茅庐,这才有了《红高粱》。

那也是香港电影的高光时刻。 《英雄本色》里周润发这一幕,引来无数多少少年神往,更有人拿一毛钱和爸爸的香烟模仿,「结果被爸爸一个大耳刮子抽出好几丈远。」

这个国庆周润发以一部复制过往的《无双》重回院线,大家买账的,「只要有小马哥的味道,我就看」。 张艺谋的《影》口碑堪忧,是没有《黄金甲》一面倒的差评,但是说有多么好?也谈不上。 而老对头陈凯歌虚晃一枪,像尝到综艺甜头的章子怡一样,跑去《我就是演员》的评委席上指点江山,收获「大导演就是大导演」的如水好评。 似乎皆大欢喜,只是,「大师都还活着,但已经拍不出活着的电影。」

那时候的票房爆款,叫座也叫好。 票价1毛的《少林寺》,拿下了1,6157,8014票房成绩,不仅中国,更是横扫日本、韩国院线。 没有华丽特效,单凭一招一式,让从城市到县城的青年都热血沸腾。

而谢晋执导的《芙蓉镇》,是一部借小人物动荡命运,反思历史的佳作,姜文在其中贡献了他最优秀的表演。 这部严肃作品在八十年代能拿下过亿票房。说到底,牛逼的作品拍出来,牛逼的小说写出来,也要有人看才行。

八十年代的人们,完全「值得」这些杰作。 光是《人民文学》这一本期刊的发行量,就有140万册之多。 整个八十年代,印量前三名是457万册的巴金《家》、443万册的《红楼梦》和406万册的《骆驼祥子》。

更「极端」一点的事发生在诗歌上。作为文学中的文学,这几年,可能我们也就能想到一个余秀华还被人们大规模讨论。 但那时候,北岛、舒婷一出现,年轻人就要疯狂。

一位听众收听中央人民广播电台朗诵的《呼声》,激动地捏碎了收音机; 几乎每所大学都有自己的诗社,一项诗歌评选能收到数十万张选票; 《诗刊》80年代在北京工人体育场举办朗诵会,其场面比今天周杰伦的演唱会还喧闹。 1984年,“朦胧诗”的代表人物北岛应邀参加《星星》诗刊在成都举办的诗歌节。开幕那天,尽管有工人纠察队维持秩序,但无票者照样破窗而入。 听众冲上讲台,要求签名,钢笔戳得北岛生疼。一个小伙子甚至掏出匕首,猛地戳进自己的手背,说:“我要用我的血,让你们看到我对你们的爱,对诗歌的爱!”——《忆童年》

舒婷、李爽、北岛

那时候的大学,不仅收留了张楚,还有很多流浪诗人、创作者,全国各地诗社纷起,诗人们全国串联,到一个地方也不怵陌生,报上自己的诗人身份,朋友就来了。 电影、小说、诗歌可以是虚构的,但是孩子的表情不会说谎。从下面这些照片上,每个人都可以触摸到八十年代的独特温度。

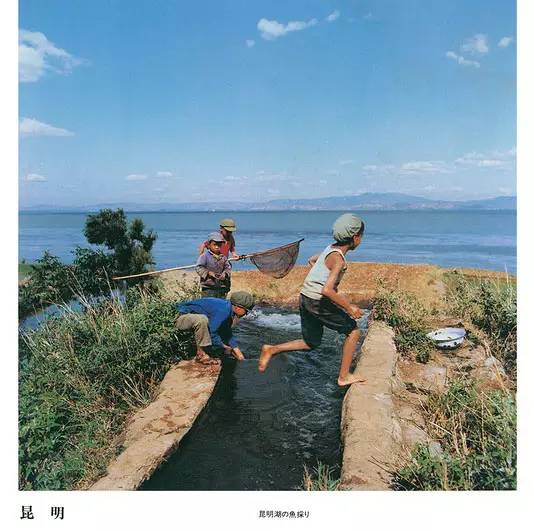

昆明,几个晒得黝黑的男孩、手拿渔网竿,赤脚在画中撒野。

北京,那时候天还很蓝,

男孩穿着牛仔衣,

女孩头上别着红蝴蝶结,

和天坛恰好映照。

广州,往笑容后面看,

老广们撩起背心,

三五如闲散小鸟,在大树下乘凉。

有人背手懒走,有人野餐打牌,有人捧书细看。

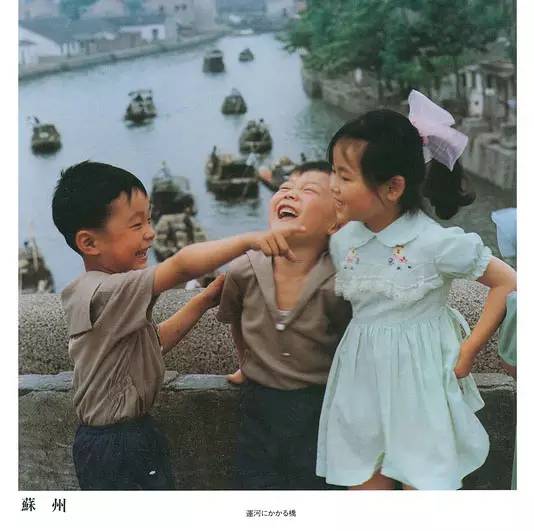

苏州,长河里的乌篷船在慢慢摇,

花裙子小姑娘和海军衫男孩一阵咯咯笑,

摇橹声、笑声、那时候苏州很慢很慢的风声。

海南,如今倒是也能拍出这样的照片,

只是想p掉沙滩上的其他人,

估计得费点劲。

呼和浩特的男孩子正在排队奋力一跃,

此时游戏最重要,

全然不顾面前这个拿着相机的日本人,

像间谍一样偷拍。

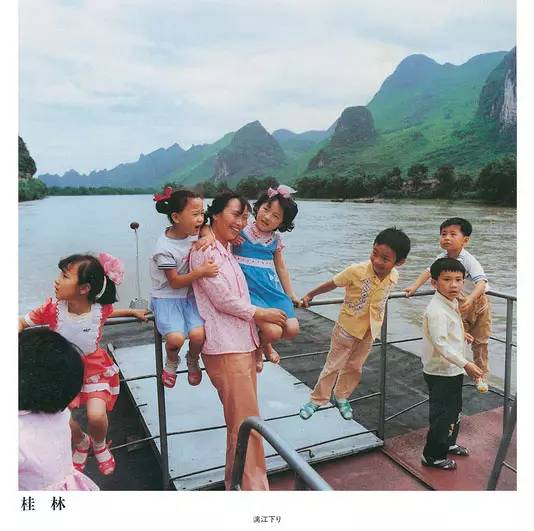

没错,日本人秋山亮二来到中国,一路从哈尔滨到桂林,抢救性地拍下了那个纯真年代,远方还不是远方,都是故乡。

他看到了以压力大著名的日本社会「久违的朴素笑容、率直眼眸,那种融入风景的安详,让人舒展而快乐。」

曾经我们经济远远落后于日本,但是拥有日本人没有的东西。

如今我们似乎经济赶上来了,但是那宝贵的东西,不知不觉消失了。

告别纯真年代

没有人说得清八十年代是怎么结束的。 是1990年除夕夜钟声响起时结束?是1989年海子卧轨,宣告拒绝进入新时代时?是92年邓小平南巡提出市场经济时?还是一些别的时刻?答案可能很难说清。有趣的是,也有人几乎完全避开了这十年。 那是个不满足总是看艺术复制品的年轻人,想要看原作,八十年代一开端就跑去了美国。他不知道,这十年中国会发生一股轰轰烈烈的美学热,李泽厚的《美的历程》能成为超级畅销书。

隔了三四十年,他办了一档谈美学的视频节目,节目挺火,却也追不回八十年代的全民氛围。

陈丹青《局部》

九十年代陈丹青回国,这个在八十年代初就离开的人,像一个「对照实验」,照出了一种剧烈的变迁。 他突然意识到:八十年代那种争论、那种追求真理、启蒙,种种傻逼式的热情,好像消失了。群居生活没有了。 个人有了自己的空间,出路多了,生活方式的选择也多,大家相对地明白了、成熟了,也更世故了。

八十年代的杭州

是好事?还是坏事?可能很难下一个是非分明的定论。 变化藏在最生活的细节里,如今年轻人的爸爸是马云。 而贾樟柯的《站台》中,刻画了八十年代中一个流里流气的小青年,被问到满口情话从何而来,他这样回答:

一个朋友,普希金

八十年代永远离开,没人能有回到那个年代的车票。 还好还有这些细腻闪光的照片,还有文学电影作品留下的灿烂遗产,最重要的是,还有一个个从八十年代走来的人,一个个面上波澜不惊,心里还藏着点理想的人。 或许,每一个不甘于蝇营狗苟,每一个在疲惫生活中还有点英雄梦想的人,都可以说:我的故乡是八十年代。

81年借着天安门路灯读书的年轻人 刘香成/摄

向闪光的八十年代致敬!

本文图片来源:

摄影师、《不锈时光》作者任曙林(感谢授权)、刘香成、秋山亮二及网络

资料来源:

查建英《八十年代访谈录》

高晓松:《大师照亮的八十年代》

《三十年中国畅销书史》