张岱:人无癖,则无趣

深秋已至,一场秋雨一场寒,周边湿湿冷冷,却正是秋意最浓,秋景最美之时。

但疲倦消磨我们的心情,无暇看秋叶落,无心感秋风起。生活,似乎慢慢变得了无趣味起来。

在明朝有这么个人,他打开门一看:哇,好一个大雪初霁,天地白茫茫。赏雪心顿起,马上披衣秉烛,摇起轻舟,独往湖心亭赏雪。哪管什么寒气逼人,哪管有无人相伴。

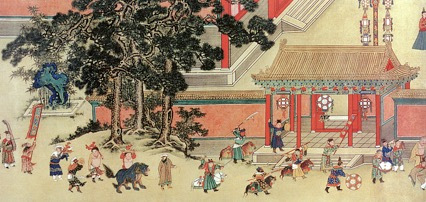

图片|图片来源于网络

这个痴人就是张岱,赏雪只是他其中一个癖好。

他曾说过:“人无癖不可与之交,以其无深情也;人无疵不可与之交,以其无真气也。”

所以千百年来,湖心亭看雪成了不朽,正因今人向往张岱的真趣和深情。

生活若无趣无奈,不如读一读张岱。

图片|图片来源于网络

01

1597年,张岱生于繁华江南的绍兴,与鲁迅是同乡。他家世显赫,亲戚朋友都是名震当时的学者和艺术家。

所以张岱不同于一般富二代,从小良好的文化熏陶,让他的癖好都带着浓浓的文艺气质。可他偏不当个正经的文艺青年,而要当个发明家。

大约在1620年,当时江南茶市有一种茶声名鹊起,每个茶商皆要山寨之。那就是“兰雪茶”。

这一切要从几年前讲起,那时张岱大约17岁,极爱茶,但泡茶常用各种泉水泡各种茶,兰雪茶就是乱泡出来的。

图片|武夷山不知春斋-摄

图片|昔物所-摄

有一次,张岱经过斑竹庵,取泉水喝了一下,顿感别致。心想:“这么靓的水,不知道拿来泡茶如何?”

玩心起,即刻取泉,回去闲置三天去腥味,待泡时又突发奇想加入茉莉花。他还用了别样的冲泡法,先倒入一点沸水,等凉透后,又用沸水猛冲。

张岱意外发现,这样最能带出茶香,尤其倒入白素瓷杯中,茶叶和茶水就像是一枝枝水中兰花和着白雪一同倾泻而下。

看着这颜值和实力并存的发明,张岱命名为:“兰雪茶”。

图片|武夷山不知春斋-摄

图片|清物堂-摄

颇为自得的张岱不想用常法喝兰雪茶,毕竟牛X的茶要配特别的喝法,这又是一次乱搭的开始。

这次,他专门养了一头牛。夜取牛乳后加上兰雪茶慢煮成奶酪,煮出了张式“兰雪奶酪”,茶香清淡,乳香浓郁。

有趣的人不会循规蹈矩,就如少年张岱,喜欢在生活的另一面浪游,不时揪出点东西给世人,告诉他们,世界还有一面如此好玩。

图片|昔物所-摄

图片|静物生活美学 -摄

02

张岱癖好经常是说变就变。

他25岁时,又突然迷上了斗鸡,迅速与鸡友组了个斗鸡社,聚众斗鸡。

当时张岱的二叔每天带着古董字画去和张岱斗鸡,但往往输得精光。

二叔越输越恼,索性在鸡爪上绑上铁刺,在翅膀下撒上芥末粉,还派人寻找斗鸡名家樊哙的后代求取秘诀。这一切目的,只是为了赢侄子张岱。

我想,如果不是张岱自我放弃,可能就是名留青史的斗鸡大师了。

有一天,张岱看杂史书,看到唐玄宗因为斗鸡亡国,不惊心头一凉,想到:

“哎,我们这么像,他是鸡年生的,我也是鸡年生的,他斗鸡亡了国,我斗鸡….”

图片|图片来源于网络

这个年轻人幡然醒悟,戒了斗鸡。历史很巧,后来他的确眼见大明亡了国。

这理由恰是张岱的作风,随兴即来,随兴即去。能将癖好玩到极致,也能及时抽身,这是他的高级之处。

可张岱戒了斗鸡后,又迷上了蹴鞠。

张岱经常跟着朋友去踢球,看球。当时梨园子弟多爱玩蹴鞠,他就常常混在自家戏班伶人里,忘掉自己的主人家身份。

倘若生活只想着柴米油盐,多少有点无趣。在青年张岱看来,生活就要有随来随去的兴致,玩尽世间好玩之事,哪有空去无聊。

图片|图片来源于网络

03

每当张岱入迷一种癖好时,就爱拉帮结派,组局聚众。玩,当然是和朋友一起玩才出彩。

他爱诗,就组诗社,当起了“起名大师”。吟诗作对之余,专爱和朋友给古玩重新起名,所起之名须是典故,更要贴切。

他爱打牌,就组牌局,也当“纸牌画师”。画各种风格的纸牌,自创各种规则,跟朋友小赌怡情。

他爱打猎,就组猎局,当一个“斜杠青年”。常常跟朋友戎装出猎,猎完就去看戏,放松筋骨,晚上睡在乡间古庙,锻炼胆量。

图片|图片来源于网络

他爱吃蟹,就组蟹会,当个“风雅吃货”。蟹会定期吃蟹,每人分6只,吃完一只再煮另一只。他们精致讲究,辅食一定要肥腊鸭、奶酪;蔬果一定要橘、风栗、竹笋。

他爱弹琴,就组丝社,当个“自律队友”。张岱跟亲友一起学琴,见他们兴致不高,就一本正经地说:“我们结社一起练习,这要比一个人瞎练强多了。”最后他们四人弹奏时,竟宛如一人在弹。

有趣之人,是既能跟朋友玩得了阳春白雪的艺术,也玩得来下里巴人的玩意儿;玩这件事,从来只有朋友,没有界限。

图片|图片来源于网络

04

癖好无数,但张岱深爱是梨园,因为30岁的张岱在梨园中找到了家与国。

有一次刚过完中秋,本要北上的张岱泊船金山寺脚下。当时月光皎洁,河面如镜,金山寺忽隐忽现于山林中。

深夜,四周一片漆黑寂静。

这时,张岱感怀历史,想起了名将韩世忠正是在金山寺,鏖战八日击退了金人。

于是命人将灯笼、工具从船上拿来,就在金山寺大殿演起“韩世忠退金人”的戏,登时锣鼓喧嚣,彻底打破了金山寺的宁静。

图片|子-夜鳥 -摄

全寺僧侣们被吵醒,打着哈欠,忍着睡意,出来大殿看完了这出戏。直到演完,张岱悄然离开,没有一个人敢去问:“深夜三更的,为什么会有一个莫名其妙的人来寺里演一出莫名其妙的戏,是人还是鬼?”

夜半入古寺,在佛门静地,任性唱念做打,这很张岱。

那夜,世人皆说张岱任性而为之,却不懂他对家国的一往情深。人们看懂了他的有趣,看不懂他的含义。

当时努尔哈赤已经公开反明,国号正是大金。眼见大明外忧内患,国将不国,张岱特别渴望如韩世忠的义士将后金击退。

中年张岱对大明的深情,都在他金山一夜导演的戏里。他对梨园有多执着,就对这家国有多深情。

图片|丨佛说丨 -摄

图片|武夷山不知春斋 -摄

05

除梨园外,还有张岱终生所好的“史学”。他从中明白为什么而活,为修明史,甘愿落魄半生。

“写史”,是古代知识分子最高级的爱好。张家本有修史背景和史料的积累,且藏书众多,张岱从小耳濡目染。

当时明朝史书要么是诬蔑欺骗,要么胡乱猜测。

所以,30岁那年,张岱开始了《石匮书》的撰写,整个后半生,便全是为此书而活。

1644年,张岱47岁,历史跟他开了个玩笑。阳春三月,李自成攻入北京,逼得崇祯自缢,大明亡了。巨变剥去了他的鲜衣怒马,朋友纷纷殉节,他也想效仿,但《石匮书》未成,他犹豫了。

有些人的成熟,是突然的。当他懂得了世间险恶,身世飘零时,就突然长大了。

图片|《如懿传》剧照

他舍弃故园,带着几页残稿,携着破琴残砚,带着孩子,披发遁入深山,自当野人,过上了颠沛流离,衣食无着的遗民生活。

他自述道:“年至五十,国破家亡,避迹山居,所存者破床碎几,折鼎病琴,与残书数帙,缺砚一方而已。布衣蔬食,常至断炊。回首二十年前,真如隔世。”

从此,世间再无纨绔子弟张公子,只有史者张岱。

《石匮书》问世后,时人评价:“当今史学,无逾陶庵”。其实以张岱的学识,成为新朝的大官是没有问题的。但张岱毕竟是张岱,不吃嗟来之食。

之后,儿子想参加科举,张岱写信劝诫儿子:“宁使断其炊,不愿丧所守”。在张岱心中,只要故国在,生死,也成过眼云烟。

他将写史的癖好坚持了一生,也将情深坚持了一生。

图片|《如懿传》剧照

06

张岱74岁时,已经是康熙盛世了,这位老人却依旧遗世独立,成了大清不能容忍的前朝遗民,但这位老人依旧坚守赤子之心。

张岱到晚年,没有清福,只有身处异朝的政治危险,死似乎会随时到来。

某日,他舒了一口气,回顾自己半生繁华,半生凄凉的一生,潇潇洒洒地写了一篇《自为墓志铭》,写完,白色眉毛舒张开来,似乎放下了许多担子:

他说自己:“极爱繁华,好精舍,好美婢,好娈童,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟,兼以茶淫橘虐,书蠹诗魔,劳碌半生,皆成梦幻。”

更是直言:“学书不成,学剑不成,学节义不成,学文章不成,学仙学佛,学农学圃,俱不成。任世人呼之为败子,为废物,为顽民,为钝秀才,为瞌睡汉,为死老魅也已矣。”

图片|扣冰 -摄

这篇忏悔式的墓志铭写尽他一生的真诚,没有半丝虚假和浮夸。真气,是落魄暮年最后的绚丽了。

我们今日读它,依稀可见张岱的丰富经历和不流于俗。他虽自嘲学书学文皆不成,实则庆幸自己没有按照规则变得一板一眼。这篇墓志铭,张岱通篇只说了一句话:我活出了自己。

蒋勋说:“忏悔性的文学会非常动人,为什么?因为它不是作假的东西。我们的文化传统当中,最虚伪的部分就包括墓志铭和祭文。”

但张岱的《墓志铭》没歌功颂德,没夸耀功名,只有一个不得志的文人在真诚叙说快意起伏的一生。

大多数人只知张岱声色犬马的前半生,却不知他孤独落魄的后半生。殊不知繁华落尽时,他也阅尽了沧凉。

图片|昔物所-摄

“世人但有殊癖,终生不易,便是名士。”

张岱一生何不是如此,他一身殊癖,乱世独立。

他对万物永远心怀好奇,好奇浸淫出癖好;他在癖好中活出真趣,真趣炼化了深情。

我们学不来张岱繁华落魄的跌宕起伏;但学得来他对人间趣味那炽烈的热爱,学得来他真趣的初心和情深的性情。

梁启超说过:“凡人必常常生活于趣味之中,生活才有价值”。

生活趣味不在别处,在一饭一蔬,三朋两友,四时风物,和能终生爱之的癖好。

人生何须太急,择一事成癖,足矣。

图片|Photosynthesis

人间谁不爱张岱

大雪的节气已经过去一周,北京仍然无雪。在干冷的空气里,望着天空,等一场雪来。

在等雪的时候,想起张岱,最空灵的雪景,最无挂碍的心情,都在《湖心亭看雪》里。哪怕只此一篇,张岱亦可在一众明清散文家中卓绝而出,遑论他笔下还有《陶庵梦忆》《西湖梦寻》《琅嬛文集》三部散文集,以及史学专著《石匮书》等等。

张岱的散文极具空灵之气,举重若轻,羚羊挂角。在他清淡自然的描摹下,晚明文人的雅趣生活和市井平民的琐碎人生跃然纸上,散淡的笔调细致入微地勾勒出一幅可亲可信的晚明生活画卷。陈平原老师说,张岱的散文是“遥思往事”,说得真好。因为是遥思,因为是往事,回忆在感情的微醺中被修饰得极为动人;因为明朝已忘,因为极度怀念,刹那繁华的悲凉之感常不经意流露笔端。

《陶庵梦忆》写于明亡之后,写作缘由,据张岱自序,是因“陶庵国破家亡,无所归止,披发入山……遥思往事,忆即书之……余今大梦将寤,犹事雕虫,又是一番梦呓。因叹慧业文人,名心难化,正如邯郸梦断,漏尽钟鸣,卢生遗表,犹思摹拓二王,以流传后世。”

因“梦呓”故而名之曰“梦忆”;因怀念往事且以文人自居便成此书。《陶庵梦忆》全书共八卷,有文一百二十三篇,根据每篇文章的内容及所抒发的感情可分为六类:第一类为游玩雅趣,共计三十八篇;第二类为民风民俗,共计三十二篇;第三类为状物,共计二十一篇;第四类为描景,共计十八篇;第五类为记人,共计十篇;第六类为志奇志怪,共计四篇。从每类文章数目的多寡便可看出张岱的志趣在于文人的雅趣生活,在于山水间的逍遥自得,也在于市井中的声色犬马。

壹

宗白华先生在《论<世说新语>和晋人之美》中写:“晋人向外发现了自然,向内发现了自己的深情。山水虚灵化了,也情致化了。陶渊明、谢灵运这般人的山水诗那样的好,是由于他们对于自然有那一股新鲜发现时身入化境浓酣忘我的趣味;他们随手写来,都成妙谛,境与神会,真气扑人。”

自然与深情,山水与自我,自魏晋以降,在诗歌文赋中发扬光大。及至明代,张宗子的散文,也是循着这一路山水寓深情,溪花悟禅意的情致而出。在他笔下,山水与情趣总是融于一体,美景里少了人声,便沉默呆板;人声倘离开寂寂青山的陪衬,也显喧哗庸碌。张岱是很会将人情人声同自然景色结合在一起赏玩的人,譬如这篇记录夜游的文章——《金山夜戏》。

“月光倒囊入水,江涛吞吐,露气吸之,噀天为白。”短短十八个字,澄明安谧的夜色已经呈现眼前。作者其文自然疏淡,作者其情愉悦真诚,藉由这般宽和的眼中看去,这月夜便是明朗温存。面对流泻的如水月光,张岱不禁“大惊喜”,在二鼓时分,他来到金山寺的大殿,此时的僧人们早已安歇,四周“皆漆静”,唯有“林下漏月光,疏疏如残雪”。张岱一行人“盛张灯火”,“唱韩蓟王金山及长江大战诸剧”,一时间“锣鼓喧阗,一寺人皆起看”。

张岱的喜悦欣然而至,夜半唱戏的念头于是油然而生,一切行动全凭这倏忽而来的瞬间感想牵引,缘情而发毫无矫饰。寺中的僧人们在他笔下也颇为有趣:“有老僧以手背沙眼翳,翕然张口,呵欠与笑嚏俱至。”这位老僧于睡梦中被惊醒,非但不怒,反而强睁着惺忪的睡眼含笑看台上那一群不知从何而来为何而来的陌生人唱戏,实在可爱。“剧完,将曙,解缆过江。山僧至山脚,目送久之,不知是人、是怪、是鬼。”

通篇读下来,这最末一句最为有趣。张岱以山僧的视角反观夜游唱戏,茫茫然不解,于是自我调侃道“不知是人、是怪、是鬼”,童趣盎然。寥寥一百七十余字,有明灭的月光,有夜戏的趣味,有山僧的可爱,波澜起伏动静相宜,读之妙趣横生。

《金山夜戏》以深夜的沉静映衬夜戏的喧闹,显露张岱作为文人自然而然的喜好和童心,《湖心亭看雪》则与之截然相反,是以静写静凸显文人之气的典范。

崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拿一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云、与山、与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒,炉正沸。见余大惊喜,曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

雪景在诗词中常常是孤寂酷冷有如“千山鸟飞绝,万径人踪灭”般,人在面对寒冷的自然,时常感伤而自觉渺小。其实“一切景语皆情语”,人心倘若闲适安然,洒脱通达,移情入景,景也尽着人情,变得美好,可以亲近。

张岱赏雪景于他人不当赏之时,四围静谧却不冷峭,在上下一白的天色中,他与这山水雪色同一,不分彼此,人与自然不仅和谐统一,人在面对自然时,还具有主动精神的欣赏体悟,人心的安逸旷达与自然的清冷安谧相互映衬、相互应和,雅趣油然而生。

这是《湖心亭看雪》所以高妙绝尘的第一层。我总觉得,这篇散文之所以好看,令人念念不忘,更是因为“不孤独”。

张岱本以为到湖心亭看雪是“独往”,却不想在亭中遇见了同好,彼此见面惊喜非常,视为知音,把酒言欢同赏雪景,尽情尽兴后安然离去。在舟子眼中,张岱与亭中人的游赏看雪不可理解,是“痴”。这“痴”,恰恰是张岱对自然的“深情”,是将人的感性自我在自然中尽情舒展张扬,将主体精神与客体环境完美结合从而散发出的浪漫主义精神,闪烁着人的生命流畅和自由精神。

而“莫说相公痴,更有痴似相公者”,我有这样的真性情,他人也有,这是心灵的“不孤独”,这样的不孤独,不孤傲,在文学史里十分难得。

贰

在山水之外,张岱散文的另一个重要内容是都市生活。雅趣固然陶冶性情,久了不免清高,不免曲高和寡。看市井人情中的熙攘嘈杂,体味世俗生活的悲喜笑泪,人生才终得完满。张岱擅于无声之处听惊雷,在欢笑中看出泪水;擅描摹市井生活,华丽之中见沧桑。

《西湖香市》前半篇笔调轻快绚丽,描述香市的鼎盛:“此时春暖,桃柳明媚,鼓吹清和,岸无留船,寓无留客,肆无留酿”。这是太平盛世的图景,是商业繁荣的写照,然而物极必反,笔锋一转,“崇祯庚辰三月,昭庆寺火。……民强饿半死。……香客断绝,市遂废”。

曾经熙来攘往的香市顷刻颓败,曾经流连忘返的人已化枯骨。物是人非事事休,由鼎盛到衰败,惊心动魄。其实西湖香市的命运何尝不是大明朝命运的缩影,灯红酒绿丝竹管乐歌舞升平,处处预示着未来的倾颓。沧桑巨变,国破家亡,“叹我国家飘零,水萍山鸟,到处皆成客,对影婆娑,回首问,何夕可方今昔?想起当年,虎邱盛会,真足销魂魄,生公台上,几声冰裂危石。”这首《丁亥中秋》,大概就是张岱心中最深的隐痛和体悟吧。

张岱非常得意自己说过的两句话,曾屡次提起——“人无癖不可与交,以其无深情也;人无疵不可与交,以其无真气也”。这是他的率性直言,他讨厌“伪君子”,喜欢和一些有瑕疵的人做朋友。在张岱眼中, “怪”较之于“完人”的“足赤”,实在真实可爱得多,这是他真性情的另一个体现。

朋友要趣味相投才做得成,张岱亦是有许多癖好,他自己也绝不避讳:“少为纨绔子弟,极爱繁华,好精舍,好美婢,好娈童,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟,兼以茶淫橘虐,书蠹诗魔”。

这是他在《自为墓志铭》中的一段话,一个世家子弟的富足雅趣生活跃然纸上。但再读下去,一个在《陶庵梦忆》中鲜少露面的张岱出人意表,“劳碌半生,皆成梦幻,年至五十,国破家亡,避迹山居,所存者破床碎几,折鼎病琴,与残书数帙,缺砚一方而已。布衣蔬菜,常至断炊。回首三十年前,真如隔世。”

叁

明朝亡了,且是被异族取而代之,这是汉族士大夫不能容忍的。“无事袖手谈心性,临危一死报君王”是明朝灭亡后多数士大夫的思想。明王朝的覆亡在他们心中仿佛就是文明的灭绝,许多人以死殉国来表达亡国之痛。除此之外,还产生了数目惊人的明遗民,他们采取不同方式寄托对旧朝覆亡的心底哀思。避居山野,著书立说,就是明亡后张岱所采取的方式。

由是观之,《陶庵梦忆》中虽然没有整篇抒发亡国悲愤的文章,然而追慕旧朝的感情时时在笔下流露:《扬州清明》记述的是清明日这一天扬州城中家家展墓的民间风俗,追忆旧日图景仍是清丽可喜,最末一句道出心绪,“南宋张择端作《清明上河图》,追摹汴京景物,有西方美人之思,而余目盱盱,能无梦想!”

《绍兴灯景》记述的是绍兴灯海的璀璨绚丽,篇末叹道:“由今思之,亦是不恶”。这“不恶”是曲笔,深沉的怀念才是初衷。

……

一百二十三幅晚明繁华图画,历经多年,历历在目伸手可触,无一不寄托了张岱对旧朝真挚的追思。

诚如张岱自述,“少为纨绔子弟”癖好颇多纵情享乐,然而在明朝倾覆之后他隐匿山林,生活清苦,食不果腹,一前一后天渊之别。“陶庵国破家亡,无所归止,披发入山诫诫为野人。故旧见之,如毒药猛兽,愕窒不敢与接。作自挽诗,每欲引决。因《石匮书》未成,尚视息人世。”《石匮书》是一部史书,而张岱并非治史专家,他自己也很明白:“余故不能为史,而不得不为其所不能为也”。在追忆旧日好时光之外,张岱更有“一种强烈的使命感”(陈平原语),要撰写一部真实的明代历史。

本来,要写雪景,要写赏雪,但张岱为人为文,虽以《湖心亭看雪》立名,但远非《湖心亭看雪》可囿。在他空灵清丽的文字之下,是一颗饱满真挚的心灵,更有一个自由深挚的灵魂。无论何时,只要拿起他的《陶庵梦忆》《西湖梦寻》,都仿佛走入繁华旧时景,一步一景,一景一情,深陷其中,无法自拔。

真的,人间谁不爱张岱?